天干地支是中国传统历法中重要的组成部分,它不仅仅是时间的标记工具,更承载着深厚的文化意义和哲学思想。作为农历的重要组成部分,天干地支的应用贯穿了中国的历史、文化和日常生活。从古代的农业生产到现代社会的生活安排,天干地支都有着不可忽视的作用。本文将带你深入了解天干地支在农历中的应用,揭示它如何与我们的生活紧密相连。

天干地支的基本构成

天干和地支,是中国古代用于表示年、月、日、时的两套符号系统。天干共有十个,它们分别是:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支则有十二个,分别是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。这十天干与十二地支组合,形成了六十个不同的“干支”组合,通常用来表示年份、月份、日子和时辰等。

每一个天干和地支都有自己的五行属性,并与阴阳、四季、气候变化等相联系。比如,天干的“甲”属于木,地支的“子”属于水,两者的组合反映了自然界中木生水的相生关系。这种五行相生相克的原理,不仅影响着农历的制定,还深深融入了古人的宇宙观和人生哲学中。

天干地支在农历年份的应用

在农历中,年份的表示方式便是通过天干地支的组合。每一年都有一个独特的天干地支,比如2024年是甲辰年,这里的“甲”代表天干,属于木,而“辰”代表地支,属于土。甲辰年意味着木生土,也许反映了一种循序渐进、稳步发展的年份象征。

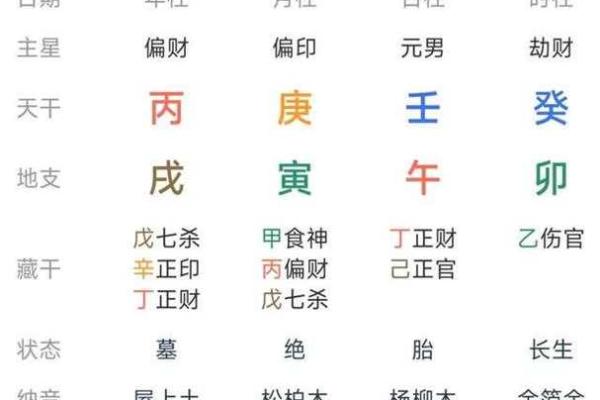

天干地支在农历中的运用,不仅仅是年份的标记,更与五行、阴阳的变化密切相关。在中国传统的命理学中,天干地支的组合被用来推算人的命运与性格,通过八字(年、月、日、时的天干地支组合)来判断一个人的运势、健康、事业等。这种运用深刻地影响了中国人对命运的认知与理解。

天干地支在农历月份和日子的应用

除了年份外,天干地支也用于表示农历的月份和日子。每个月份都有一个对应的天干地支,这种组合通常与月份的五行属性、气候变化、节令等因素密切相关。例如,农历的正月(也就是春节)通常对应天干地支中的“甲子”组合,代表春天的气息,万物复苏。而农历的七月和八月则分别是“庚申”和“辛酉”组合,象征着秋天的收获与成熟。

在每日的安排上,天干地支同样具有重要作用。每一天都会有一个固定的天干地支组合,这与人的活动安排、农事操作等密切相关。很多传统农民依靠天干地支的变化来决定何时播种、收割或是进行其他农事活动,这样的时令安排帮助他们更好地顺应自然、调节生产。

天干地支与日常生活的关系

在现代社会,天干地支的应用虽然不再像古代那样与农业密切相关,但它依然影响着许多日常生活的方方面面。例如,在中国的传统节日中,天干地支常常作为重要的文化符号出现在各类活动中。在婚礼、命名、选日等方面,许多人仍然会参考天干地支的组合来选择吉日,认为这样可以趋吉避凶,增添运气。

此外,天干地支也与中医理论、风水学说紧密相关。中医诊断中,有时会通过天干地支的推算来了解病人的身体状况和体质,风水师则根据天干地支的变化来调整家居布局、改善风水,寻求最佳的生活环境。

天干地支不仅仅是农历的时间标记,更是中华文化中的一个重要符号。它通过与自然的深刻联系,展示了中国古代人对天地万物的深刻理解。无论是过去还是现在,天干地支依然在许多领域中发挥着它独特的作用,成为了联系古今、贯穿文化的重要纽带。