在浩如烟海的汉字世界中,每一个字都蕴含着丰富的文化内涵和历史沉淀。今天,我们就来一起揭开“明”字神秘的面纱,探寻它的起源与命名意义。

在古代,汉字的形成与演变是伴随着社会的发展和文化的交流而逐步演进的。那么,“明”字究竟是如何从古至今演变而来,又蕴含着怎样的深刻含义呢?

“明”字的起源

“明”字最早见于甲骨文,距今已有三千多年的历史。据考古学家研究,甲骨文中的“明”字是一个会意字,由“日”和“月”组成。这里的“日”代表太阳,象征着光明和温暖;“月”则代表月亮,象征着夜晚的明亮。将二者结合,便寓意着光明无阻,照耀万物。

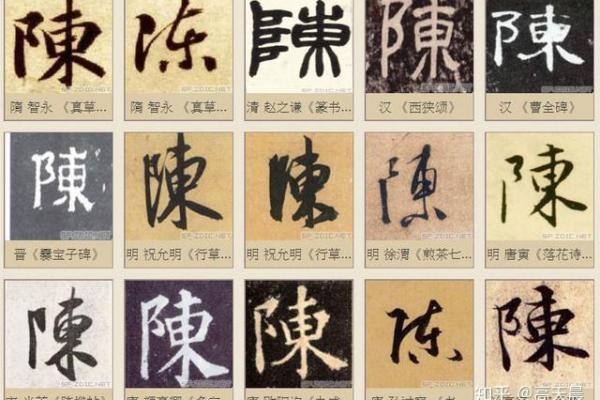

“明”字的演变

随着时间的推移,汉字的书写和形态也在不断演变。从金文到小篆,再到隶书、楷书,每个阶段的“明”字都有其独特的书写特点。

在金文中,“明”字的字形与甲骨文相似,但线条更加流畅。小篆时期的“明”字,字形变得更加规整,笔画也更加简化。隶书和楷书时期的“明”字,字形进一步简化,笔画趋于规范。

“明”字的命名意义

“明”字作为汉字的一种,其命名意义丰富而深远。“明”字的本义是明亮、清楚。在《说文解字》中,有“明,照也”的解释。这里的“照”,指的是阳光照耀,使事物清晰可见。

其次,“明”字还象征着智慧和正义。在中国传统文化中,明君、明哲、明理等词语都体现了“明”字的这一含义。如《孟子·梁惠王上》中有“君子之道,亲亲而仁民,仁民而爱物。明君之道,仁民而爱物,故天下归之。”之句,表达了明君以仁爱之心治理国家的理念。

最后,“明”字还代表着光明磊落、坦荡无私。在古代,许多名士和英雄都以“明”为名,如明代文学家杨慎,清代文学家纳兰性德等。他们以“明”字自勉,追求光明磊落的人生境界。

“明”字作为汉字的重要组成部分,承载着中华民族丰富的文化底蕴。通过对“明”字的起源与命名意义的探寻,我们可以更加深刻地理解汉字的魅力和中华文化的博大精深。