在中国的传统文化中,丧葬习俗承载着深厚的历史和情感,涉及家庭、社会、宗教以及道德观念的各个方面。随着时代的发展,尽管现代化进程加速,传统的丧葬文化依然对当代社会产生着深远的影响,并且面临着许多新的挑战。从丧葬礼仪的形式,到现代社会对死亡与丧失的态度,丧葬文化无疑成为了一个复杂且值得深思的社会现象。本文将探讨中国丧葬文化对当代社会的影响及其所带来的种种挑战。

中国丧葬文化的历史根源

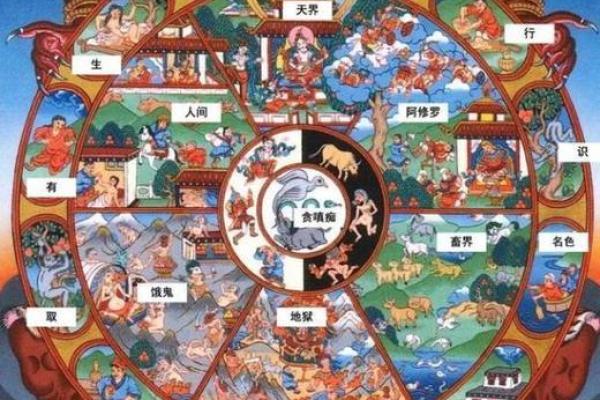

中国的丧葬文化历史悠久,根植于几千年的儒家思想与道家哲学之中。儒家注重孝道,认为子女应通过祭拜和仪式来表达对已故父母的尊敬与悼念,这种理念成为了丧葬礼仪的重要基石。道家则强调人死后“归天”,倡导自然的循环与安息,丧葬仪式中常常融入了道教的元素,如风水、祭祀以及超度等。

这种文化影响深远,尤其是在家庭层面,死亡不仅是亲人离世的痛苦,更是对家族的考验。传统的丧葬仪式往往需要家族成员花费大量时间和金钱,以确保死者灵魂得到安息、亲人的情感得到释放。同时,这也意味着丧葬文化具有强烈的社会性,家庭和社会会共同参与到丧葬事务中,展现出人与人之间的凝聚力和对逝者的尊重。

丧葬文化在现代社会中的影响

尽管现代社会科技进步、经济发展迅速,丧葬文化却并未完全消失,反而在许多方面继续影响着人们的行为与思维。首先,丧葬文化对家庭关系的影响仍然显著。在许多家庭中,丧葬是一项必须遵守的传统,即使现代人对于死亡的态度发生了变化,但孝道的核心依旧深深植根于每个人心中。子女对父母的“尽孝”不仅表现在生前的照顾,也通过繁琐的丧葬仪式表达敬意。许多长辈仍然坚持按照传统的习俗办理葬礼,认为只有这样才能够保佑死者安息,并对家庭成员带来长久的福祉。

其次,丧葬文化还影响着中国人对于死亡的态度。在一些地方,死亡仍被视作一种“禁忌”话题,家属常常需要隐藏悲伤,避免外界的过多关注和讨论。这种传统观念使得人们对于死亡的接受度相对较低,社会上也缺乏针对死亡的公开讨论与心理疏导服务,导致许多人在面对亲人去世时可能会经历长时间的情绪压抑和心理困扰。

当代社会面临的挑战

随着时代的发展,中国社会在现代化、城市化的过程中也遭遇了许多挑战。丧葬文化的延续不仅面临着传统习俗与现代观念的冲突,还要应对日益严峻的实际问题。首先是资源与空间的紧张。随着城市化进程的推进,土地资源变得愈加紧张,墓地的数量逐渐减少,葬礼成本不断增加,导致许多人开始考虑火葬等更简便的方式。然而,火葬虽然在法律上得到推广,但仍然面临部分地区传统思想的抵触。一些地方的居民坚持土葬,认为只有土葬才符合“安息”之道,这样的观念使得丧葬文化的转型变得困难。

此外,现代丧葬方式也逐渐趋向多样化,出现了“环保葬”、“树葬”等新的丧葬形式。这些新形式在某些地区已经获得认可,然而,许多人对这些新型葬礼方式依旧存在不适应和抵触心理。由于丧葬涉及的社会心理层面深厚,改变传统的葬礼形式需要面对大众心理的巨大挑战。

丧葬文化与现代人情感表达的冲突

在现代社会,随着人们个体意识的增强和生活方式的多样化,丧葬文化也面临着与个人情感表达方式的冲突。现代人对于死亡的态度逐渐变得更加开放与理性,许多人不再愿意通过奢华的葬礼来展示自己的情感,他们更倾向于通过简洁的方式来告别亲人。然而,这与传统的丧葬仪式所要求的礼数、规模、形式相悖。部分家庭可能会面临是否要遵循传统葬礼习俗,还是选择符合自己内心需求的葬礼形式的困惑。

尤其是对于年轻一代而言,他们可能更倾向于以“简约”的方式处理亲人的丧失,并表达自己对逝者的哀悼。这种观念在城市中尤为明显,很多年轻人选择不举行过于隆重的葬礼,而是通过一些简单、安静的仪式或聚会来悼念逝者。这种变化反映了人们对于情感表达的多元化需求,但也与传统文化中强调“仪式感”和“社会认可”的丧葬观念产生了矛盾。

如何面对丧葬文化的挑战

面对这些挑战,社会需要在尊重传统的基础上进行适度的创新。一方面,可以通过宣传和教育,引导人们对现代丧葬方式的理解和接受。例如,许多地方已经开始推广环保葬礼,并且通过科学研究和政策支持,推动葬礼习俗与环境保护相结合。此外,社会心理服务的普及也是解决现代丧葬文化挑战的一个重要途径,帮助人们更理性地面对死亡,提供心理支持,缓解丧失亲人的痛苦。

另一方面,政府也可以加强对丧葬行业的监管,合理规划墓地资源和葬礼市场,避免因葬礼行业的过度商业化而加重家庭负担。同时,应鼓励更多丧葬服务企业开发符合现代人需求的新型丧葬形式,使丧葬文化能够在现代社会中保持其应有的尊严和意义。

在传承与创新之间找到平衡,既尊重传统,又关注当代人的情感需求和社会现实,是丧葬文化在当代社会能够健康发展的关键。