痣相学的历史渊源与命运观念的演变

痣相学,作为一门研究人身体上的痣和印记与命运、性格之间关系的学问,源远流长,历经数千年风雨,至今仍在民间流传并影响着人们的生活。在中国古代,痣相学不仅仅是肤浅的外表观测,它还融入了命理学、风水学等传统文化,形成了一整套关于人体与宇宙关系的独特理论体系。随着社会的变迁与科学的进步,痣相学的观念逐渐发生了变化,但它在某些文化中仍然保持着较高的关注度。本篇文章将从痣相学的起源谈起,逐步深入探讨它如何影响命运观念的演变,揭示痣与人生命运、性格之间微妙的联系。

痣相学的起源与历史背景

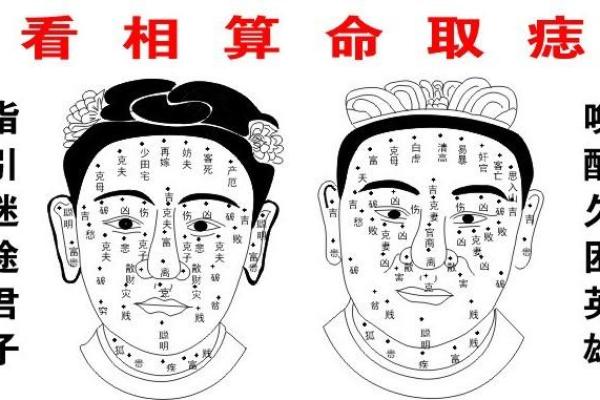

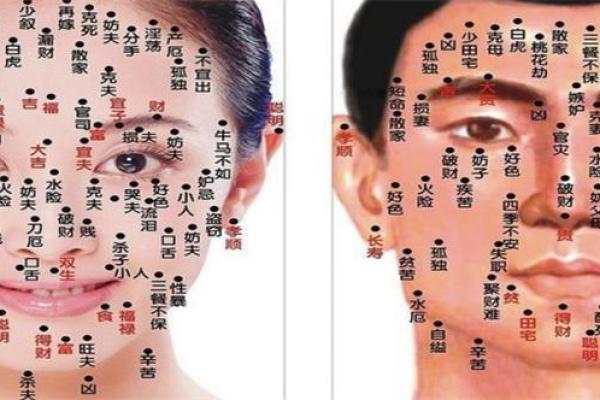

痣相学的历史可以追溯到几千年前的中国,最早的痣相学理论出现在《黄帝内经》之中。根据《黄帝内经》中的描述,身体的各个部位上所出现的痣与人的健康、性格、命运密切相关。随着时代的演进,古代的医者、占卜师开始根据这些痣的不同位置、形态、大小、颜色等特征,推测出一个人的吉凶祸福。古人认为,痣是人体内外气血运行的一个反映,痣的位置与体内的气场变化直接相关。因此,在不同的历史时期,痣相学被赋予了不同的文化意义和命运解读。

从《周易》到《黄帝内经》再到《五行大义》,痣的命运学说在古代中国逐渐发展起来。古代帝王与贵族们尤其重视痣相学,因为他们相信,身上的某个特定痣能影响一生的运势,甚至决定个人的成败荣辱。在这种信仰的推动下,许多宫廷中的医生和占卜师根据这些痣的象征意义,帮助皇帝们预测未来,甚至影响决策。例如,若皇帝身上有一颗大痣,可能被解读为贵族的标志,象征着权力和财富。而普通百姓如果在某些部位长有痣,也会在民间流传出不同的解读,形成各具地方特色的痣相学派别。

痣相学与命运观念的深刻联系

在中国传统文化中,痣的命运象征一直与五行学说和阴阳学说紧密相连。根据五行理论,五脏六腑与五行元素相对应,人体的每一个部位都有对应的五行属性。因此,某些部位的痣可能预示着某种五行气场的聚集,影响着命运走向。例如,若一个人的面部有黑痣,可能会被认为与水的属性相关,意味着其生活中可能充满变化,个性多变。相反,若是胸口有红色的痣,则可能被解读为火的气场较强,预示着此人具有旺盛的生命力与激情。

此外,古人还通过痣的形状、颜色和大小来判断一个人的性格和运势。例如,一颗圆形的痣可能被认为是吉兆,象征着圆满与和谐;而不规则的痣,则可能被解读为命运的波动,预示着此人一生多灾多难。颜色方面,深色的痣往往与坎坷的命运相关,而较浅的痣可能被视为相对平稳的象征。

痣相学在现代社会的演变

进入现代社会后,痣相学的命运学说并没有消失,反而在一些文化中继续发挥着影响。虽然现代医学早已揭示了痣的生理成因,但在一些传统信仰较为浓厚的地方,痣相学仍然对人们的日常生活产生着潜移默化的影响。很多人即使知道痣的出现与遗传、皮肤病变等因素密切相关,仍然会在日常生活中关注痣的位置与形状,甚至通过网络或书籍查找相关的命运解释。

在现代,痣相学的应用更加多样化。有些人在结婚时会关注伴侣身上的痣相,认为这些痣能够影响两人的婚姻生活,或者帮助判断两人是否相配。在一些占卜和命理学研究中,痣仍然被作为一种探测命运走向的工具,尽管其科学性受到质疑,但它对许多人来说依然是一种文化信仰。

痣相学的现代意义与文化价值

虽然现代人越来越注重科学的解释和分析,痣相学的历史渊源和文化价值依然值得我们去了解与思考。痣相学不仅仅是对个体命运的推测,它还承载着古人对自然、宇宙与人体关系的深刻理解。在当今这个信息化、全球化的时代,了解痣相学能够帮助我们更加深入地理解传统文化的丰富性与复杂性,甚至对我们个人的生活态度产生影响。

而在一些文化背景较为浓厚的地区,痣相学仍然被视为命理学的一部分,很多人习惯性地通过痣的位置和形态来指导生活中的决策。无论是趋吉避凶,还是在重大的人生选择上,痣相学为人们提供了一种传统的、带有神秘色彩的指引。

如今,虽然科学技术日新月异,痣相学作为一种文化遗产,在全球范围内的关注度逐渐增高,尤其在现代社会追求精神慰藉的背景下,很多人仍愿意通过这一传统的学问,来解读自己与他人之间的关系,以及探索生活中的未知可能。

痣相学作为中国古老的命运学说之一,经历了数千年的发展与演变,影响深远。从其历史渊源到现代社会的文化传承,痣相学不仅仅是对个人命运的预测,更是一种文化象征,它折射出古人对宇宙、人性、命运的深刻思考,至今仍在现代社会中占有一席之地。